n cinese questo termine e’ composto da due ideogrammi:

Wu = guerra e Shu = arte.

wushu significa letteralmente “arte marziale” ed unisce in se gli aspetti del combattimento, dello sport, della conservazione della salute e della concezione filosofica del mondo, tipica della tradizione culturale cinese, in occidente conosciuto come “Kung fu” che significa “duro lavoro”, termine invece che sta ad indicare un’abilità eccezionale raggiunta con un lavoro duro, meticoloso e raffinato nelle attività spesso manuali o fisiche, con sottointeso riferimento all’ambito marziale. Pertanto la parola corretta da usare per indicare l’insieme degli stili e dei metodi delle arti marziali cinese è Wushu.

Risalire in modo certo alle origini delle arti marziali cinesi risulta essere al quanto complesso, poiché come in tante altre culture “Il Sapere” e la “conoscenza” venivano tramandati oralmente, per questo esistono una serie di leggende e di personaggi leggendari a cui risulta impossibile dare un origine storica certa. Infatti le arti marziali erano tramandate di padre in figlio e dai maestri (Sifu) il Sifu rappresentava il punto di riferimento del villaggio, era il saggio e aveva delle conoscenze di medicina tradizionale e una cultura decisamente superiore al resto del villaggio.

Ciò che invece può darci un indicazione un po’più certa delle origini delle arti marziali sono le rappresentazioni artistiche, trovate in particolari oggetti e dipinti in cui vengono raffigurati uomini in evidente posa di combattimento o di danza (probabilmente guerrieri) risalenti al periodo preistorico, circa tre o quattromila anni fa. Le arti marziali quindi venivano identificate in danze di guerra e da una serie di esercizi fisici che servivano per la preparazione dei guerrieri/soldati.

Nel periodo denominato “Primavere ed autunni”(Annali delle primavere e degli autunni sono la cronaca ufficiale del Regno Cinese Lu, che copre il periodo dal 722 al 481 a.c., tradizionalmente attribuiti a Confucio, nei quali si narrano gli avvenimenti dello stato), nascono e si sviluppano le grandi correnti filosofiche cinesi, il Confucianesimo e il Taoismo, ed è proprio in questo periodo che le arti marziali iniziano a fondersi con la filosofia e la religione. Da tenere presente comunque che l’attenzione rivolta all’esercizio fisico e alla medicina terapeutica in Cina è precedente allo sviluppo delle arti marziali pertanto molte teorie che sono alla base delle arti marziali sono descritte nei testi di medicina cinese e soprattutto nella medicina terapeutica e preventiva in cui si sono per cosi dire sviluppati una serie di esercizi fisici che hanno preso il loro spunto da alcune posizioni di animali, infatti in alcune tecniche di Wushu ritroviamo appunto i nomi di questi animali

Verso la fine della dinastia Han (206 a.c. 220 d.c.) il famoso medico cinese Hua To, mise insieme una serie di esercizi basati sull’imitazione di cinque animali (Wuqinxi), con lo scopo di migliorare la salute e le capacità fisiche del praticante. Sempre intorno a questo periodo un’altro personaggio il filosofo e medico Taoista Ge Hong, diede un altro importantissimo contributo alle arti marziali introducendo gli esercizi di respirazione del Qigong, si narra che Ge Hong insisteva molto sull’importanza del lavoro “interno allo scopo di migliorare quello “esterno”, scrisse anche un famoso trattato (il Baopuzi) nel quale viene spiegata l’importanza che possiede la mente nel guidare e sviluppare il Qi all’interno del corpo e di come la combinazione dei tre fattori corpo respiro e mente siano essenziali nel wushu.

Un’altro periodo importante che segna la storia del wushu è il periodo in cui il Buddismo si espande nella Cina, nel quale nascono i primi monasteri Buddisti, verso il 495 d.c., un monaco buddista indiano, di nome Batuò fondò il tempio Sium Lam (giovane foresta) nella regione della Cina chiamata Henan, nel quale alcuni discepoli incominciarono a impadronirsi di alcune forme di boxe, altri monasteri appartenenti alla stessa corrente buddista vennero edificati anche a nord, e il nome Sium Lam venne trasformato in Shaolin in lingua mandarina. In seguito verso il 520 d.c. il monaco buddista Bodhidarma diede origine ad una corrente buddista chiamata Ch’an (zen).

In passato non esisteva una distinzione del wushu in scuola esterna ed interna, tale distinzione incomincia verso la fine della Dinastia Ming (1368-1644), nelle diverse ipotesi che danno origine a questa distinzione, alcuni ritengono che la paternità della scuola esterna è attribuita al monaco buddista Bodhidarma (Da Mo) originario dell’India personaggio straniero, da qui il termine“esterno”, mentre la scuola interna viene fatta risalire, come pensiero filosofico, agli insegnamenti di Lao Tzu, un cinese quindi “interno. La scuola esterna si sviluppa sotto l’influenza della religione Buddista mentre la scuola interna si sviluppa sulle basi filosofiche del Taoismo e del Confucianesimo. Il luogo a cui fa riferimento la scuola esterna è il tempio buddista sede di famosi monaci guerrieri , chiamato con il nome di Shaolin, mentre il luogo di riferimento per la scuola interna è il Wudang montagna sacra Taoista, per cui ormai è diventato di uso comune far riferimento come scuola esterna al “sistema Shaolin”, a quella interna come “sistema Wudang”.

Bodhidarma introdusse alcuni esercizi fisici allo scopo di aiutare i monaci, che trascorrevano la maggior parte del loro tempo in meditazione sedentaria, e anche per potersi difendere dagli attacchi nemici, la serie più importante di questi esercizi sono conosciuti con il nome di Chin Chin, Hsi sui Ching, e i “18 movimenti del Lohan” basati sull’imitazione dei movimenti di 18 animali.

Sucessivamente Chuen Yuan (chiamato anche Kwok Yuen), giovane monaco buddista, revisionò gli esercizi introdotti da Bodhidarma e mise insieme una serie di 72 tecniche differenti, poi si racconta che ancora insoddisfatto dalle nuove tecniche, si mise in cerca di altri maestri fuori dal monastero per completare la sua ricerca, incontrò così i maestri Pai YU Feng, e Li Chieng del sud della Cina, che decisero di aiutarlo, e misero insieme una sintesi di 170 nuovi movimenti che diventarono la base della scuola esterna di cui prese il nome di Shaolin quan.

La scuola esterna è caratterizzata dall’uso della forza fisica , ossia da un lavoro fisicamente molto duro, in cui vengono utilizzate delle tecniche molto precise e ben definite nelle quali si esprimono movimenti veloci ed esplosivi. Pertanto per poter conseguire dei buoni o ottimi risultati è necessario un allenamento costante e faticoso, tale allenamento porta inevitabilmente ad un rafforzamento dell’apparato osteo-articolare e muscolo-tendineo per cui diventa possibile conseguire un’ alto livello di agilità, acrobazia e forza.

La pratica di queste tecniche porta ad un uso razionale della respirazione(qi), alla protezione dei principi vitali (jing), al controllo dell’intenzione(Yi), e all’elevazione dello spirito in un processo detto “raffinazione delle tre energie” (Qi-Jing-Shen).

Nella Repubblica Popolare Cinese il wushu è materia di insegnamento scolastico; Gli insegnanti si laureano presso l’Istituto di Educazione Fisica di Pechino – specializzazione Wushu

Il valore atletico del Wushu dei nostri giorni si ritrova nell’educazione e nell’affinamento dei movimenti che devono risultare comunque fluidi, morbidi, eleganti nella loro veloce e spesso complessa successione di gesti, movimenti nei quali la centralità e l’equilibrio del corpo è fondamentale.

Dopo il successo di immagine che il Wushu ebbe partecipando, quale disciplina dimostrativa orientale, ai Giochi Olimpici di Berlino del .1936 gradualmente si è modificato tecnicamente adattandosi alle esigenze competitive dell’occidente diventando un interessante sport internazionale e ponendo le premesse per diventare uno sport olimpico.

Il percorso del Wushu come sport

Le tappe importanti del Wushu, dopo l’esperienza quale disciplina dimostrativa alle Olimpiadi del 1936 in Berlino, sono state:

Le tappe importanti del Wushu, dopo l’esperienza quale disciplina dimostrativa alle Olimpiadi del 1936 in Berlino, sono state:

• 1956 istituzione a Pechino della China Wushu Association

• 1982 organizzazione in Pechino della prima Conferenza Mondiale del Wushu

• 1985 costituzione del Comitato Promotore della Federazione Mondiale del Wushu

• 1990. Costituzione in Pechino, della International Wushu Federation – I.Wu.F.

• 1994 .La I.Wu.F. viene riconosciuta dal G.A.I.S.F. – General Association International Sport Federation

• 1999 Ill C.I.O. – Comitato Internazionale Olimpico riconosce in quale aderente la I.Wu.F.

• 1999 adesione della I.Wu.F. all’Association Recognized International Federation

• 2002 Con le parole del Presidente CIO Rogge: “il Wushu è benvenuto ad unirsi alla famiglia olimpica” è stato formalizzato il riconoscimento da parte del C.I.O. della I.Wu.F. quale Federazione Internazionale Olimpica

Attualmente la I.Wu.F. conta 86 Federazioni Nazionali affiliate che rappresentano i cinque Continenti e si stima che i praticanti del Wushu nel mondo siano vicino ai 10 milioni, considerando che nella sola Cina vi sono oltre 12.000 scuole di wushu .

Gli stili nel Wushu

Lo sport del Wushu comprende due discipline chiamate: Taolu e Sanshou.

Il Taolu, un insieme di movimenti di attacco e difesa, si suddivide in esercizi effettuati a mani nude, esercizi con armi, esercizi di gruppo e combattimenti prestabiliti.

• Gli esercizi a mani nude includono i seguenti stili: Changquan (stile del nord), Nanquan (stile del sud), Taijiquan, Xinylquan, Baguazhang, Tongbeiquan, Ditangquan.

• Gli esercizi con armi comprendono gli stili della Sciabola, della Spada, della Lancia, della Doppia Sciabola, della Frusta con nove sezioni, e del Bastone.

• I Combattimenti prestabiliti possono essere svolti da due, tre o più atleti e sono divisi in esercizi con o senza armi.

Il Sanshou è una forma di combattimento a pieno contatto, che si esegue con gli arti inferiori, con gli arti superiori e con diverse tecniche di proiezione.

Le forme moderne

A livello agonistico internazionale le competizioni prevedono:

• Nella disciplina del Taolu, sia maschile che femminile 10 stili: Changquan, Nanquan, Taijiquan, Daoshu, Jianshu, Nandao, Taijian, Qiangshu, Gunshu, Nangun

• Nella disciplina del Sanshou, per soli uomini, sono previste 10 categorie di peso: 48,52,56,60,65,70,75,80,85,90, oltre 90.

Le forme Olimpiche

La I.Wu:F., International Wushu Federation, ha proposto al C.I.O – Comitato Internazionale Olpimpico di inserire nei Giochi Olimpici di Pechino la disciplina del Taolu nei seguenti stili:

• Maschi: Changquan, Nanquan, Sciabola, Bastone.

• Femmine. Changquan, Taijiquan, Spada, Lancia.

Gli stili del Wushu

Gli stili principali che compongono oggi il Wushu sono il Chang Quan o Boxe Lunga, il Nan Quan o Boxe del sud, gli stili interni come il Tai Ji Quan e il combattimento libero chiamato Sanda o Sanshou; in più a questi vi sono alcuni stili Tradizionali adattati a necessità agonistiche.

Le forme del Wushu appartenenti al Chang Quan o boxe lunga derivano dai movimenti e dai principi di diverse scuole del nord, come il Cha Quan, l’Hua Quan, il Paochui Quan, Hong Quan, lo Shaolin Quan, il Fanzi Quan e molti altri. Nel Chang Quan le posizioni delle mani, dei piedi, gli sguardi e i salti sono stati standardizzati e codificati, così come le evoluzioni e le cadute sono state inserite nelle forme secondo differenti gradi di difficoltà, per consentire la pratica anche ai principianti ed ai bambini.

Le principali caratteristiche del Chang Quan sono l’agilità e la velocità dei movimenti, l’estensione e l’eleganza delle posizioni. I praticanti di Chang Quan esasperano le loro posizioni portandole alla massima estensione permessa dalle braccia, compiono movimenti velocissimi, miscelano molti salti con posizioni aperte e combinano potenza e morbidezza con accelerazioni e pause generando così un effetto scenico molto coreografico.

Il Nan Quan o boxe del sud deriva anch’essa da differenti stili, tra questi i più diffusi sono gli stili delle famiglie Hong, Cai, Liu, Li e Mo di cui abbiamo accennato sopra e altri stili minori compresa la boxe della tigre nera. Il Nan Quan mette in evidenza le posizioni eseguite con un baricentro basso in modo da garantire un’ottima stabilità. Le tecniche sono principalmente corte ed eseguite per lo più con gli arti superiori mentre i calci sono ridotti e mirano soprattutto a bersagli bassi. La pratica di questo stile è spesso accompagnata da emissioni di suoni legati alle tecniche respiratorie proprie di questi stili.

Nel Wushu la pratica si suddivide in esercizi da competizione eseguiti singolarmente chiamati Jingsai Daolu, cioè una sequenze di movimenti prestabiliti (Nan Quan, Chang Quan o stili esterni), i quali simulano un combattimento con degli avversari immaginari o rispondono a tecniche ben precise. I Daolu si suddividono ulteriormente in esercizi a mani nude Quanshu Daolu oppure esercizi con armi Bingxie Daolu (principalmente sciabola Dao, bastone Gun, lancia Qiang e spada dritta Jian). Un altro tipo di pratica del Wushu è caratterizzata dagli esercizi in coppia o in trio chiamati Duilian, i quali imitano combattimenti prestabiliti a mani nude o con armi.

Infine vi è il combattimento libero chiamato Sanda o Sanshou, dove i due praticanti, muniti di idonee protezioni, combattono utilizzando le tecniche proprie di questo stile.

Feng shui in cinese significa letteralmente “vento e acqua”. Il vento è il cielo, l’aria che trasporta le nuvole gonfie di pioggia, l’acqua senza la quale ogni creatura del Pianeta non potrebbe sopravvivere. L’antica disciplina del feng shui è considerata, appunto, indispensabile ed è un insieme di pratiche di lettura e di interpretazione del paesaggio, delle forme delle costruzioni e degli spazi interni agli edifici, allo scopo di evitare gli influssi negativi di varia natura che possono colpire le costruzioni e l’uomo.

Una delle principali scuole di pensiero è quella che pone le origini del feng shui nell’astrologia, ed in particolare nel Ki delle 9 stelle, anch’esso basato sui principi di Yin e Yang. Questo oroscopo consta di 9 numeri,associati ai 5 elementi (fuoco, terra, metallo, acqua, legno), ognuno dei quali corrisponde ad una direzione. Il fuoco è associato al Sud, e sta ad indicare la luminosità, la creatività e l’estro, lo spirito. L’acqua è associata al Nord e riguarda il riposo, l’interiorità e i rapporti interpersonali. Il metallo al Nord-Ovest e all’Ovest e riguarda l’organizzazione, le attività finanziarie, gli investimenti. La terra al Nord-Est e al Sud-Ovest e riguarda il governo, il sociale, l’alimentazione e la salute. Il legno all’Est e al Sud-Ovest e riguarda i viaggi, il commercio, le invenzioni e l’informatica.

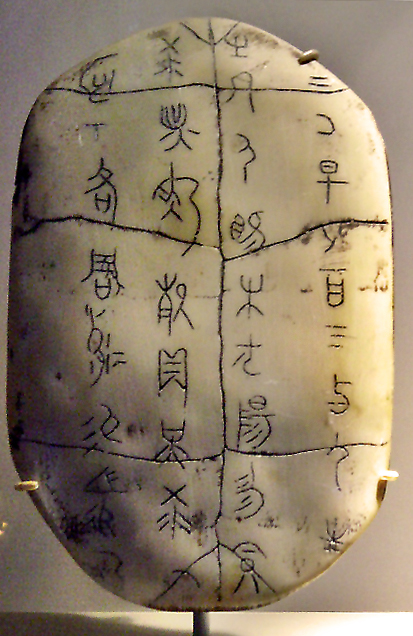

Le origini del feng shui, per quanto incerte, appaiono antichissime e sono state scoperte delle tombe risalenti al Neolitico che sembrano seguirne i principi nella costruzione. I progressi nella conoscenza dell’insieme delle arti che concorrono al feng shui vengono tradizionalmente attribuiti a sovrani mitici quali Fu Hsi e Huang Di. Nei secoli che precedettero i primi imperatori della dinastia Qin il feng shui, chiamato Ka Nyu (“studio della Terra”), faceva parte delle arti divinatorie di cui si occupavano consiglieri politici e militari. Altri autori però lo riportano fino ai tempi della dinastia Xia con l’osservazione dei gusci di tartaruga nel quadrato lo shu scoprendo insieme anche l’I Ching, l’astrologia e la numerologia cinese.

Trovò una prima sistemazione e definizione organica nel fondamentale Zang Shu (“il libro delle sepolture”) di Guō Pú (郭璞, 276-324). L’autore descrive come l’energia del Drago (il Qi) scende dalle montagne, disperdendosi attraverso i venti, e si arresta dinanzi a uno specchio d’acqua, dove si raccoglie e condensa. L’energia vitale benefica è quindi il risultato di un equilibrio di forze, creata dalla presenza di elementi e conformazioni paesaggistiche che creano i presupposti per la “fortuna” di un luogo o edificio.

Le regole del feng shui

Le pratiche di lettura del feng shui sono parte integrante della formazione di chi si occupa di architettura e nelle culture antiche, insieme ai concetti estetici di “bello” e di “armonia delle proporzioni” e a quelli economici legati allo sfruttamento del territorio e delle sue caratteristiche, si sono strettamente legate alla pratica della geomanzia, ovvero del rispetto degli equilibri sottili (energie della terra, telluriche ed energie del cielo, cosmiche) allo scopo di rendere favorevoli agli insediamenti umani le energie del luogo.

Consigli per arredare casa con il feng shui

Consigli per arredare casa con il feng shuiSecondo questa antica disciplina cinese la relazione casa-uomo identifica l’aspetto vibratorio delle strutture energetiche in cui sono identificabili campi di energia sottile ai quali viene riconosciuta la caratteristica di costituire uno schema dentro cui scorre un’energia vitale collegata a tutte le forme di vita. Lo spazio in cui si vive e lavora così analizzato diventa contenitore che si adatta alla nostra personalità e alle attività che si svolgono; nel rispetto delle leggi che armonizzano forme, funzioni e sostanze di tutta la materia così costituita.

Feng shui nella camera da letto: il luogo migliore per la camera da letto si trova il più lontano possibile dall’ingresso principale e dalla strada, oltre la linea mediana dell’edificio, magari davanti a un tranquillo paesaggio naturale. Se invece la camera da letto è sul davanti uno specchio appeso di fronte alla porta, dietro la linea mediana della casa, “spingerà” la stanza indietro.

Il feng shui attribuisce molta importanza alla disposizione della camera da letto. Il letto dovrebbe essere collocato trasversalmente, con la testata orientata verso est. La posizione ottimale è nell’angolo diagonalmente opposto all’entrata. In modo tale da non avere mai testa o piedi che puntino direttamente verso l’ingresso della stanza.

Per rispettare il feng shui in ufficio il tavolo da lavoro dovrebbe essere collocato nel punto più forte del locale, in modo che la schiena sia protetta e lo sguardo possa essere diretto sulla porta e sulla finestra. Anche ciò che sta di fronte alla postazione di lavoro è estremamente importante poiché aumenta il Qi ed è fonte di ispirazione. Pertanto sono da evitare scrivanie la cui postazione sia di fronte a un muro.

Le regole del feng shui in cucina insegnano come apparecchiare la tavola, scegliere i colori e i cibi per un pranzo formale o allegro, una cena intima o in famiglia. Per far circolare le energie positive nel rispetto dei punti cardinali e liberare quelle negative dall’ambiente in cui il cuoco trasforma il cibo con l’uso dei cinque elementi: acqua, legno, fuoco, terra, metallo.

Il feng shui consiglia di non collocare specchi nella camera da letto per la loro capacità di disturbare il campo energetico. Coprendo con teli gli specchi durante la notte la qualità del sonno migliora notevolmente.

Di fondo l’architettura occidentale e quella orientale hanno un medesimo concetto di base: il raggiungimento di un equilibrio. Tuttavia, mentre l’architettura occidentale lo raggiunge attraverso l’uso della simmetria, quella orientale vi perviene attraverso un dinamismo: uno yin non è mai uguale a uno yang: sono sempre in relazione mutevole, ora domina uno ora l’altro, il compito è equilibrare queste due forze.

Anticamente ci si rivolgeva al feng shui per scegliere il luogo ideale sul quale erigere il villaggio. Per questo motivo nel paesaggio dovevano riconoscersi le presenze dei quattro animali celesti o emblematici che possiamo definire come i guardiani delle quattro direzioni: il drago, la tigre, la tartaruga e la fenice rossa.

L’acqua è un elemento legato all’abbondanza, alla ricchezza, al denaro, alla comunicazione. Si ritengono quindi propizi un corso d’acqua che scorra nelle vicinanze della casa con andamento calmo, meglio se da est verso ovest, o un piccolo lago a sud che riflettendo la luce del sole possa esaltarne la benefica presenza. L’acqua deve essere sempre presente negli ambienti della casa.

Per lingua cinese si intende la lingua del popolo Hàn, parlata da circa il 93 % degli abitanti della Cina, ma ogni minoranza ha una sua propria lingua.

Le più antiche testimonianze di una lingua cinese scritta sono le iscrizioni di carattere divinatorio incise su ossa oracolari databili al tardo 1200 a.C., nel periodo che la storiografia cinese identifica tradizionalmente come l’ultima fase della dinastia Shāng (商朝; XVI-XI secolo a.C.). Queste iscrizioni oracolari testimoniano come il ruolo della scrittura fosse all’epoca strettamente legato alle pratiche magiche e rituali.

Le più antiche testimonianze di una lingua cinese scritta sono le iscrizioni di carattere divinatorio incise su ossa oracolari databili al tardo 1200 a.C., nel periodo che la storiografia cinese identifica tradizionalmente come l’ultima fase della dinastia Shāng (商朝; XVI-XI secolo a.C.). Queste iscrizioni oracolari testimoniano come il ruolo della scrittura fosse all’epoca strettamente legato alle pratiche magiche e rituali.

La scrittura del cinese si è evoluta nel corso del I millennio a.C., stabilizzandosi progressivamente nel corso del V-III secolo a.C., l’epoca degli Stati Combattenti, e venendo infine standardizzata alla fine del III secolo a.C., a seguito dell’unificazione dell’impero cinese a opera del primo imperatore Qin nel 221 a.C. (secondo una leggenda, Qín Shǐ Huángdì (秦始皇帝) avrebbe commissionato al funzionario Cāngjié (仓颉) il compito di inventare un sistema di scrittura. Il leggendario funzionario si mise a studiare gli animali del mondo, il paesaggio della terra e le stelle del cielo, cercando di catturarne le caratteristiche fondamentali per mezzo di simboli che li rappresentassero. Sarebbero così nati uno a uno tutti i caratteri della scrittura cinese) e con il successivo avvento della dinastia Hàn a partire dal 206 a.C. Questa lingua scritta è il cinese classico (gǔwén, 古文), la lingua letteraria in cui è redatta tutta la letteratura riconducibile al periodo degli Stati Combattenti e gran parte della letteratura prodotta in epoca Hàn (cioè fino al III secolo d.C.), oltre che lo standard per il cinese scritto formale in auge fino al XX secolo.

A partire dal XX secolo, con il termine “lingua cinese”, in cinese zhongwen (中文, zhōngwén letteralmente “lingua cinese scritta”) o hanyu (汉语, hànyǔ, letteralmente “lingua cinese parlata”), ci si riferisce semplicemente al cosiddetto mandarino standard o putonghua, (普通话, pǔtōnghuà), la lingua ufficiale adottata nella Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国, Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó).

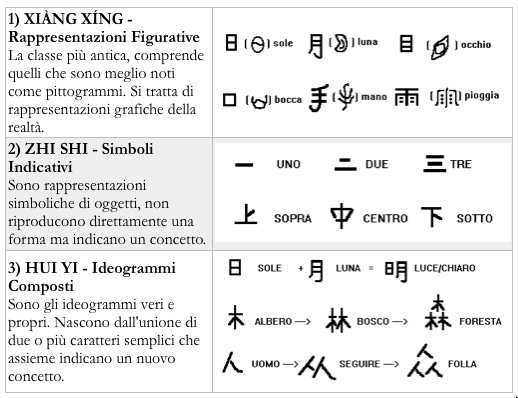

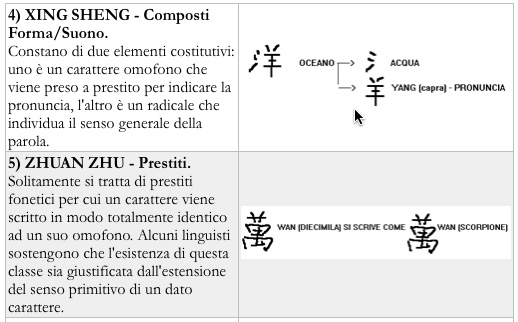

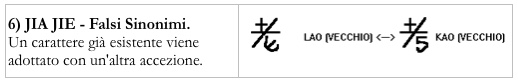

Il 4% circa dei caratteri cinesi deriva direttamente da singoli pittogrammi (象形字, xiàngxíngzì) e molto spesso al lettore odierno la relazione tra i due non appare necessariamente chiara. Il restante 96% è costituito dagli aggregati logici (会意,字, huìyìzì), caratteri combinati da più elementi che ne indicano il significato e dai composti fonetici (形声字, xíng-shēngzì), caratteri composti da due elementi uno dei quali indica l’area semantica di appartenenza e l’altro la sua pronuncia, anche se questa è spesso solo simile a quella odierna a causa dei cambiamenti susseguitisi nel tempo e dalla differenza tra le lingue d’origine.

Prime regole di scrittura

Verso della scrittura – da sinistra verso destra

Verso della scrittura – dall alto verso il basso

Struttura esterno/interno: alcuni caratteri composti da una cornice esterna seguono come regola di scrittura l’ordine> elemento esterno di cornice, l’interno e poi solo alla fine l’eventuale tratto di chiusura.

La morfologia cinese è strettamente legata ad un numero prefissato di sillabe con una costruzione abbastanza rigida che sono i morfemi, le più piccole unità della lingua. Sebbene molti di questi morfemi monosillabici (字 zì, in cinese) possano stare da soli come parole individuali, essi di solito formano composti polisillabici (noti come 词/詞 cí). Un cí (“parola”) può consistere di uno o più morfemi-caratteri, di solito due, ma ce ne possono essere anche tre o più. Ad esempio:

• Yún 云 “nuvola”

• Wǒ 我 “io, me”

• Rénmín 人民 “popolo”

• Dìqiú 地球 “Terra”

Hànyǔ Pīnyīn (汉语拼音, letteralmente “trascrizione della lingua Han”), che è un sistema per imparare la corretta pronuncia del cinese moderno, utilizzando l’alfabeto latino. La riforma del 1956 introdusse il sistema di trascrizione “pinyin”.

Consonanti sillabanti

Nel concetto di lingua cinese in sé, le divisioni fra i differenti “dialetti” sono principalmente geografiche piuttosto che basate sulla distanza linguistica. Per esempio, il dialetto del Sichuan è considerato tanto distinto dal dialetto di Pechino quanto il cantonese

il governo della Repubblica popolare cinese dichiara ufficialmente che la Cina è una nazione multietnica e che il termine stesso “cinese” si riferisce ad un più vasto concetto chiamato Zhonghua minzu comprendente gruppi che non parlano affatto cinese, come Tibetani, Uiguri e Mongoli (quelli che parlano cinese e sono considerati “cinesi” dal punto di vista dello straniero sono denominati “cinesi Han”, concetto inteso in senso etnico e culturale

Le sette varietà linguistiche principali del cinese sono:

• cinese mandarino (al giorno d’oggi sinonimo di “lingua cinese”);

• wu 吳 (include lo shanghainese);

• xiang 湘;

• gan 贛;

• hakka 客家;

• cantonese standard 粵 (o yue);

• min 閩

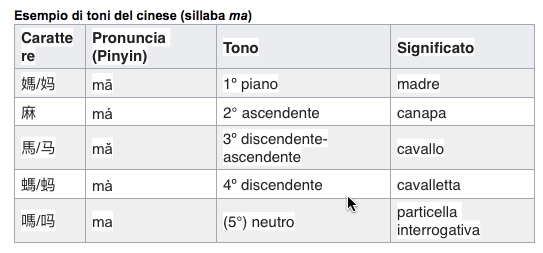

Il cinese standard distingue quattro diversi toni: piano, ascendente, discendente-ascendente e discendente (cinque se si conta anche il tono neutro). Ad esempio, questa è la sillaba ma pronunciata con quattro diversi toni[?·info]. Nella tabella sono indicate alcune delle possibili trascrizioni corrispondenti al suono pronunciato:

Esempio di toni del cinese (sillaba ma)

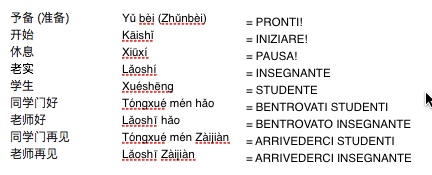

Alcuni esempi:

Xiāng Profumo

Xiáng Cassa

Xiăng Suono

Xiàng Elefante

Il numero (e il tipo) di toni può cambiare al variare della varietà o del dialetto locale considerato: in alcune parlate diffuse nella Cina del sud si arriva anche a 6 o 7 toni diversi.

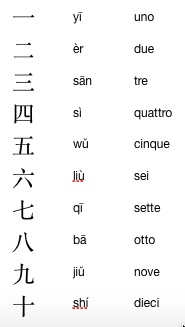

I caratteri cinesi sono intesi come morfemi che sono indipendenti dal cambiamento fonetico. Quindi, anche se “uno” è yī in mandarino, yat in cantonese e tsit in hokkien, questi termini derivano tutti da una parola cinese antica comune e condividono un carattere identico. Tuttavia, le ortografie dei dialetti cinesi non sono identiche. I vocabolari usati nei vari dialetti divergono. In più, mentre il vocabolario letterario è condiviso fra tutti i dialetti (almeno nell’ortografia; le letture sono differenti), i lessici quotidiani sono spesso differenti. Il cinese colloquiale scritto coinvolge solitamente l’uso di caratteri dialettali che non possono essere capiti in altri dialetti o caratteri che sono considerati arcaici in báihuà.

COME PRONUNCIARE IL PĪNYĪN

Iniziali

Cominciamo con la pronuncia delle iniziali. La gran parte di esse si pronuncia all’incirca come in italiano, ma ci sono alcune importanti eccezioni.

▪ B come in italiano, un po’ più dura (tra b e p).

▪ P come in italiano, leggermente aspirata (tra p e “ph”).

▪ M come in italiano.

▪ F come in italiano.

▪ D come in italiano, un po’ più dura (tra d e t).

▪ T come in italiano, leggermente aspirata (tra t e “th”).

▪ N come in italiano.

▪ L come in italiano.

▪ G come in italiano, ma sempre dura (sempre “Gatto”, mai “gesso”).

▪ K come in italiano, ma molto forte e aspirata (“kh”).

▪ H come in inglese “her”: molto aspirata e ben udibile.

▪ J come “jeep” o “giallo”, molto dolce. Pronunciarla come se fosse sempre seguita da una i.

▪ Q come “ciao” o “cicca”, molto dolce. Pronunciarla come se fosse sempre seguita da una i.

▪ X tra “s” e “sc”, entrambe pronunciate a denti chiusi.

▪ Z tra “z” e “roSa”.

▪ C è una “z” molto dura, “ts”, “tz”.

▪ S è la “s” di “roSSo”.

▪ ZH è una “g” dolce, ma molto dura. Dire “Gesso” calcando sulla G.

▪ CH è una “c” dolce, ma molto dura. Dire “Cera” calcando sulla C.

▪ SH è una “sc” molto dura e aspirata.

▪ R è una r retroflessa, inesistente in italiano. (Tra “r” e “l”).

Inoltre esistono tre iniziali “non canoniche”:

▪ Y pronunciata I, come la relativa finale.

▪ W pronunciata U, come la relativa finale.

▪ YU pronunciata Ü, come la relativa finale.

Queste si mettono all’inizio della sillaba per sottolineare che essa non ha una vera e propria iniziale, ma è composta solo dalla finale.

Finali

Le finali sono assai di più delle iniziali in numero, ma la loro pronuncia è molto più semplice. Spiegherò quindi solo la pronuncia delle finali semplici, quelle composte da una sola vocale. Le finali composte in genere si pronunciano come la somma delle vocali semplici che le compongono, eccetto alcune eccezioni che elencherò tra poco; mentre le nasali seguono tutte una regola comune che si può facilmente riassumere.

Partiamo dunque dalle finali semplici, che solo 7:

▪ A come in italiano.

▪ O come in italiano, quasi sempre chiusa (polO, non pOlo).

▪ E simile alla œ francese, a “eau” (tra la E e la O).

▪ ER(R) è una R retroflessa, usata anche come vocale. Si pronuncia AR.

▪ I come in italiano.

▪ U come in italiano.

▪ Ü(V) come in tedesco.

Esistono poi le seguenti composte:

AI EI AO OU IA IE UA UO IAO UAI ÜE

e due eccezioni:

IU = IOU UI = UEI

Le nasali sono quelle finali che terminano con N o NG, che si pronunciano entrambe come in inglese: una N normale e una N nasale. L’aggiunta di N o NG non cambia la pronuncia delle vocali precedenti eccetto in questi tre casi:

ÜAN = ÜEN UN = UEN IAN = IEN ENG = ONG/UNG UENG = UONG

E ora, per rendere il tutto ancora più complicato, ecco tre regole di pronuncia aggiuntive:

▪ Dopo B,P,M,F si aggiunge una piccola u tra l’iniziale e O: BO=BuO, MO=MuO, etc.

▪ Dopo J,Q,X la U diventa Ü: XU = XÜ, etc.

▪ Dopo Z,S,C,ZH,CH,SH,R, la I non si pronuncia, ma indica che la consonante va pronunciata energicamente: ZHI = ZH, RI = R, etc.

LA SCRITTURA

Il cinese è una delle poche lingue al mondo ad avere una scrittura basata prevalentemente su caratteri. Questi caratteri in cinese sono detti hànzì 汉字. Durante la seconda metà del secolo scorso si è affermato l’utilizzo di una trascrizione fonetica in caratteri latini: il pinyin. Questo metodo fa sì che ogni sillaba nel parlato (alla quale corrisponde un  carattere nello scritto) rechi un segno grafico (simile ad un accento) che ne definisce il tono. Ad es. la parola “Cina” in cinese semplificato è composta di due caratteri, 中国, nello scritto, e di due sillabe, zhōng guó, nel parlato, ciascuna recante un tono. Gli ideogrammi rappresentano i morfemi e sono tutti portatori di significato. Tuttavia alcune parole di origine straniera sono trascritte con caratteri che, pur essendo portatori di significato, vengono utilizzati in maniera puramente fonetica. Il dizionario Zhonghua Zihai elenca 85.568 caratteri, ma, nonostante l’enorme mole, ne ignora 1.500. Tuttavia quelli utilizzati di fatto sono molti di meno: per leggere un quotidiano ne bastano 3.000, mentre le persone con una buona cultura superano spesso i 5.000.

carattere nello scritto) rechi un segno grafico (simile ad un accento) che ne definisce il tono. Ad es. la parola “Cina” in cinese semplificato è composta di due caratteri, 中国, nello scritto, e di due sillabe, zhōng guó, nel parlato, ciascuna recante un tono. Gli ideogrammi rappresentano i morfemi e sono tutti portatori di significato. Tuttavia alcune parole di origine straniera sono trascritte con caratteri che, pur essendo portatori di significato, vengono utilizzati in maniera puramente fonetica. Il dizionario Zhonghua Zihai elenca 85.568 caratteri, ma, nonostante l’enorme mole, ne ignora 1.500. Tuttavia quelli utilizzati di fatto sono molti di meno: per leggere un quotidiano ne bastano 3.000, mentre le persone con una buona cultura superano spesso i 5.000.

Molti stili di scrittura calligrafica cinese si sono sviluppati durante i secoli, come 篆書 zhuànshū, “stile dei sigilli”, 草書 cǎoshū, “stile corsivo”, 隸書 lìshū, “stile amministrativo (o dei cancellieri)”, e 楷書 kǎishū, “stile esemplare”.

TERMINI NOTI

中国 – Zhōngguó = PAESE DI MEZZO (così viene chiamata la CINA dal suo popolo)

武术 – Wǔshù = ARTE MARZIALE

功夫 – Gōngfū = APPLICAZIONE (LAVORO) DELLA PERSONA (compiuto con sforzo)

少林 – Shàolín = GIOVANE FORESTA (nome di un monastero buddista)

长拳 – Chǎngquán = PUGNO DEL NORD

难拳 – Nánquán = PUGNO DEL SUD

太极拳 – Tàijíquán = PUGNO SUPREMO

气功 – Qìgōng = (LAVORO SULL’ENERGIA) letteralmente LAVORO SULL’ARIA (fiato, vita)

cinese per la pratica Scarica il file Pdf

In considerazione dello stretto rapporto con la visione taoista dell’universo, il taijiquan si lega con la medicina tradizionale cinese che lo considera un tesoro da affiancare all’agopuntura e alla fitoterapia.

La pratica del taijiquan (TJQ) è assolutamente rispettosa della postura. Ogni movimento avviene sempre intorno al baricentro mantenendolo in posizione centrale. Il mantenimento della postura verticale con l’estensione del capo e del tronco porta ad atteggiamenti posturali corretti e riduce la naturale tendenza ad incurvarsi che si verifica con l’età .

La pratica del taijiquan (TJQ) è assolutamente rispettosa della postura. Ogni movimento avviene sempre intorno al baricentro mantenendolo in posizione centrale. Il mantenimento della postura verticale con l’estensione del capo e del tronco porta ad atteggiamenti posturali corretti e riduce la naturale tendenza ad incurvarsi che si verifica con l’età .

Data la sua sempre maggiore diffusione nel mondo occidentale il taijiquan è entrato a far parte di vari protocolli di studio che ne hanno valutato la efficacia su molti aspetti della salute e delle malattie.

Una ricerca approfondita sui campi di utilizzo del Taijiquan in ambito salutistico di cui riportiamo una sintesi che è stata elaborata dalla dott.ssa Sandra Capitolo medico pneumologo, pratica Taiji dal 1991 e lo insegna dal 1995; dal 1998 dirige il reparto di riabilitazione respiratoria dell’Istituto Climatico di Robilante dove utilizza anche la pratica del taijiquan e del qigong nei percorsi riabilitativi.

Il principale effetto riportato da numerosi studi è la riduzione del rischio di cadute e la conservazione dell’equilibrio nei soggetti praticanti anche di età avanzata. Se si tiene conto che nel 1/3-1/2 dei soggetti sopra i 65 anni si verifica una caduta almeno una volta ogni anno e che le complicanze di tali cadute sono nel 10-15 % la fratture del femore e/o del  radio, la riduzione del 47% del rischio di caduta nei soggetti che praticano il TJQ rispetto a quelli che fanno esercizi di postura (1,2,3) rappresenta un forte incentivo ad introdurre tale pratica all’interno delle attività motorie per la terza età.

radio, la riduzione del 47% del rischio di caduta nei soggetti che praticano il TJQ rispetto a quelli che fanno esercizi di postura (1,2,3) rappresenta un forte incentivo ad introdurre tale pratica all’interno delle attività motorie per la terza età.

Poiché le cause più importanti della perdita di equilibrio sono rappresentate dalla diminuzione della forza muscolare e della flessibilità, dalla modificazione del cammino che avviene con l’invecchiamento, dalla riduzione di attività del sistema visivo e vestibolare, è ben comprensibile come il TJQ riesca ad imprimere un cambio di direzione a tale processo attraverso:

l’aumento della forza degli arti inferiori e della mobilità delle articolazioni delle anche, ginocchia, caviglie perchè i suoi movimenti, pur essendo dolci, stimolano i muscoli e la articolazioni, che sopportano il peso del corpo e, muovendosi in continuazione, acquistano mobilità e flessibilità (4), la maggior flessibilità della colonna e la maggior rotazione del bacino, che aiuta a muoversi più sicuri nello spazio sempre presenti al movimento;

la maggior attività del sistema visivo e vestibolare (orecchio). Questi sistemi che invecchiano con l’avanzare dell’età, si mantengono in efficienza attraverso la continua sollecitazione data dai lenti movimenti del TJQ associati alla sguardo (lo sguardo dirige il movimento). Nello studio di Tsang (5) il confronto tra gruppi di anziani praticanti e sedentari e un gruppo di giovani mostrava che la componente visiva e vestibolare dell’equilibrio era sovrapponibile nel gruppo di giovani e di anziani praticanti rispetto al gruppo di anziani sedentari.

Un altro effetto importante sull’apparato locomotore è il rallentamento della perdita di osso nelle donne in menopausa. In questa categoria di persone il 90% delle fratture da osteoporosi è conseguente ad una caduta. Quindi le donne hanno un maggior rischio di fratture rispetto gli uomini. La perdita ossea inizia nella 4° decade e subisce una accelerazione con la menopausa. Le cause dell’accelerazione menopausale riguardano fattori ormonali, l’età e fattori secondari come modificazioni della circolazione, malnutrizione, riduzione dell’attività fisica, ma è anche importante la riserva con cui ci si presenta alla menopausa. È stato rilevato che donne in menopausa da 1-9 anni, praticanti di TJQ da almeno 4 anni, presentavano una densitometria ossea di base più alta del 10-15 % rispetto a donne sedentarie come espressione di un ritardo della perdita ossea e che dopo 12 mesi la perdita di osso era inferiore di 2 volte rispetto ai controlli sedentari, in particolare a carico del femore e della tibia (2,6-3,6 volte meno), ossa queste, che più facilmente vanno incontro a fratture (6).

L’attività esercitata durante la pratica del Taijiquan può essere equiparata ad un esercizio aerobico di media intensità.

Il TJQ risulta efficace sulla pressione sanguigna portando ad una diminuzione sia della sistolica che della diastolica(7), Questo è soprattutto importante e dimostrato su donne di età media, in menopausa in una fase della vita l’ipertensione rappresenta un evento frequente.

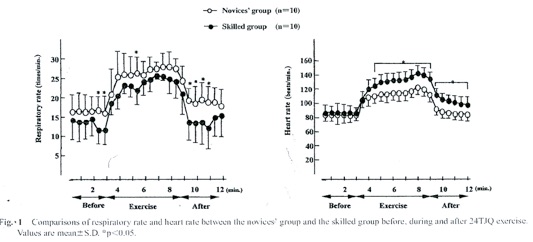

L’attività praticata influisce anche sulla frequenza cardiaca e respiratoria con aumento del consumo di ossigeno.

L’attività praticata influisce anche sulla frequenza cardiaca e respiratoria con aumento del consumo di ossigeno.

Nella figura 1, tratta dal lavoro di Yunfa Liu (8), è evidente come praticanti esperti di taijiquan presentino una frequenza respiratoria di base (parte sinistra del grafico) nettamente inferiore a persone che hanno appena iniziato lo studio della pratica, sia nella fase di riposo sia durante l’esecuzione della forma 24. Nella parte destra del grafico invece, è riportata la frequenza cardiaca che risulta superiore nei soggetti esperti come espressione di una maggior capacità ed intensità di esecuzione dell’esercizio.

Il taijiquan è stato utilizzato in molti studi all’interno di percorsi riabilitativi. In persone con scompenso cardiaco cronico(9) è stato dimostrato che la pratica del TJQ come attività fisica riabilitativa portava ad un aumento staticamente significativo dei metri percorsi al test dei 6 minuti di cammino e del consumo di O2 evitando il decondizionamento e migliorando la tolleranza all’esercizio fisico; la maggioranza dei soggetti studiati riferiva inoltre un miglioramento della qualità della vita e una continuità nella pratica che si prolungava al di là del tempo dello studio.

Il coinvolgimento dei praticanti è un aspetto importante e positivo dell’inserimento del taijiquan all’interno dei percorsi riabilitativi, soprattutto per patologie croniche che richiedono costanza e un tempo variamente lungo di esercizio. In questi gruppi l’abbandono spontaneo, la discontinuità, è un evento frequente che riduce l’efficacia del percorso riabilitativo. Negli studi che hanno utilizzato il taijiquan, viene riportata invece costanza e aderenza da parte dei partecipanti che nasce dalla essenza stessa del TJQ, pratica che coinvolge mente e corpo, che presenta una progressione, un percorso da percorrere in un gruppo che la pratica stessa unisce e rafforza

Se si analizzano gli elementi fondamentali della tecnica, il passo con il lavoro sul piede e la spinta verso l’alto, il respiro lento, profondo, diaframmatico, il suo collegamento ritmico con il movimento, si comprende come la pratica del TJQ sia associata ad un miglioramento delle caratteristiche vascolari periferiche e a un ritardo del declino vascolare età associato, come ha dimostrato Jong-Shyan Wang(10) nello studio sulle caratteristiche circolatorie degli arti inferiori in anziani praticanti da vari anni, studio che ha messo in evidenza un sistema circolatorio efficiente e sovrapponibile a quello di giovani sedentari. Nella tecnica del passo il massaggio costante della pianta del piede e la spinta verso l’alto aiutano, stimolano, mantengono efficiente la pompa che spinge il sangue venoso carico di anidride carbonica dalla periferia verso il cuore destro e da questo ai polmoni per scambiarla con l’ossigeno che da qui attraverso il cuore sinistro tornerà a nutrire tutti i nostri organi e tessuti. Questo percorso avviene in coordinamento con il respiro e con il movimento ritmico del diaframma che come un mantice aiuta il ritorno del sangue venoso al cuore e spinge il sangue ricco di ossigeno alla periferia. L’efficienza del sistema vascolare è quindi garanzia di un corpo sano ed efficiente in cui il processo di invecchiamento segue vie naturali e viene rallentato.

Se si analizzano gli elementi fondamentali della tecnica, il passo con il lavoro sul piede e la spinta verso l’alto, il respiro lento, profondo, diaframmatico, il suo collegamento ritmico con il movimento, si comprende come la pratica del TJQ sia associata ad un miglioramento delle caratteristiche vascolari periferiche e a un ritardo del declino vascolare età associato, come ha dimostrato Jong-Shyan Wang(10) nello studio sulle caratteristiche circolatorie degli arti inferiori in anziani praticanti da vari anni, studio che ha messo in evidenza un sistema circolatorio efficiente e sovrapponibile a quello di giovani sedentari. Nella tecnica del passo il massaggio costante della pianta del piede e la spinta verso l’alto aiutano, stimolano, mantengono efficiente la pompa che spinge il sangue venoso carico di anidride carbonica dalla periferia verso il cuore destro e da questo ai polmoni per scambiarla con l’ossigeno che da qui attraverso il cuore sinistro tornerà a nutrire tutti i nostri organi e tessuti. Questo percorso avviene in coordinamento con il respiro e con il movimento ritmico del diaframma che come un mantice aiuta il ritorno del sangue venoso al cuore e spinge il sangue ricco di ossigeno alla periferia. L’efficienza del sistema vascolare è quindi garanzia di un corpo sano ed efficiente in cui il processo di invecchiamento segue vie naturali e viene rallentato.

Nel cervello si producono varie onde a seconda dell’attività: le onde alfa si sviluppano nello stato di calma, ad occhi chiusi, le onde beta esprimono invece uno stato di reattività, l’azione, con gli occhi aperti.

Nello studio di Yunfa Liu (8) da cui è tratta la fig.2, si è visto che nei praticanti di TJQ nella fase di rilassamento, anche brevissima, (1 min) le onde alfa aumentano notevolmente come segno di una capacità del cervello di riposarsi e di recuperare maggiormente gli stress e l’iperattività e di raggiungere rapidamente uno stato di rilassamento e di calma.

Le onde beta invece, compaiono nella fase di pratica con potenza superiore rispetto ai sedentari, ma sono presenti già prima a significare un maggior coinvolgimento nella pratica, quella che i maestri cinesi chiamano consapevolezza, consapevolezza del movimento ancor prima di compierlo.

È stato recentemente segnalato l’uso del taijiquan in programmi riabilitativi per persone uscite dal coma dopo eventi traumatici. Questa pratica si mostra in grado di incidere su due aspetti che accompagnano il post- coma: la capacità di rilassarsi e la capacità di concentrazione. Alla luce dello studio precedente si comprende come questi due aspetti vengano favorevolmente influenzati dalla pratica del taijiquan che da un lato favorisce uno stato di calma mentale, uno stato meditativo sempre più profondo, aiutando a raggiungere uno stato di rilassatatezza e dall’altro stimolando la mente alla consapevolezza del movimento, favorisce la capacità di concentrazione.

La capacità del TJQ di favorire la calma mentale, lo stato di rilassatezza, spiega anche l’influenza sul sonno: soggetti anziani con moderate turbe del sonno sono stati studiati (11) utilizzando il taijiquan in confronto con esercizi a basso impatto. I praticanti riportavano significativi miglioramenti nella qualità del sonno; inoltre si riduceva la latenza del sonno con una riduzione di 18 minuti per notte nella comparsa del sonno, un aumento della durata con 48 minuti di sonno in più durante la notte, un miglioramento della efficienza del sonno e riduzione dei disordini ad esso connesso. Questo può essere riferibile alla maggior facilità alla condizione di riposo con predominanza delle onde alfa come visto nel lavoro di Junfa.

Un ultimo aspetto importante è la attività sulla memoria: imparare, non smettere mai di imparare mantiene in esercizio il nostro cervello ed e’ la miglior ginnastica che gli possiamo far fare.

Ebbene IL TAIJIQUAN, oltre a doverlo imparare perché non è un semplice esercizio ma una sequenza, ci costringe alla memorizzazione, a pensare sempre a quello che stiamo facendo, ad essere sempre presenti e consapevoli ma nella calma. Quindi il nostro cervello è attivo, lavora, ma sempre nella calma, senza stress né rincorse. Questo mantiene giovane e allenato il cervello.

Malattie degenerative

Una revisione molto selettiva di studi sull’artrite reumatoide (Cochrane collaboration 2004) ha evidenziato un miglioramento significativo della flessione delle caviglie e dell’estremità del piede, del tempo di tenuta della posizione eretta, della velocità di marcia e del tempo dell’alzarsi dalla sedia, miglioramento della flessione e rotazione delle spalle, della vita, delle anche e ginocchia. Se i risultati possono sembrare di modesto significato, va tenuto in considerazione che la durata degli studi e quindi della pratica era di 6 mesi, per una malattia con andamento subdolo, cronico, progressivo ed invalidante.

I movimenti fluidi, lenti, sicuri, il controllo della postura, il coinvolgimento di tutte le articolazioni danno ragione dell’effetto benefico nelle cosiddette malattie degenerative, malattie da invecchiamento e da cattive abitudini di vita.

Una buona pratica quotidiana del taijiquan non può che essere la via per uno stato di benessere, per una vita senza malattie e per un processo di invecchiamento piacevole, consapevole e accettabile.

“Pensiero Taoista”

“Se prendete tutto il mondo nel vostro cuore, se arrivate a dominare correttamente il vuoto e il pieno, se respirate l’Energia primordiale e mantenete lo spirito calmo e tranquillo, i vostri muscoli esisteranno finché esisterà la Terra”.